[인터뷰] “‘못난 자식’처럼 내 인생에 훅 들어온 트로트…20여 년 애지중지 했더니 효자가 됐네요”

박강민 기자 oasis365@gmail.com

등록 2025-10-31 11:14

서울대 음대 수석졸업 수재…. 미국유학 중 문득 깨닫고 트로트 연구에 인생 걸어

“살아남기 위해 끝없이 진화하며 역동성 유지…. 홀대와 핍박이 트로트 살렸다”

[인터뷰] 트로트 박사가 된 한국교원대 손민정 교수

어쩌다 보니 트로트가 그녀의 삶에 훅 들어왔다. 그녀에게 트로트는 ‘못난 자식’과 같단다. 낳아놓고 보니 어딘가 부족해 보이고 그래서 왠지 더 신경이 쓰이는 그런 자식 말이다.

품격 있는 클래식 음악을 사랑하며 학계에서도 촉망받던 음악학도, 그것도 서울대학교 음악대학을 수석으로 졸업한 수재가 왜 ‘하층 음악’이라 홀대받던 트로트에 빠졌을까?

국내 최초 트로트 전문 매체 ‘트롯뉴스’가 한국 트로트 연구의 독보적인 존재, ‘트로트 박사’ 손민정 교수(한국교원대학교 음악교육과)를 만나 그 20여 년의 연구 여정과 트로트가 가진 진짜 힘에 대해 심층적으로 들여다보았다.

“너희 나라 음악은 뭐냐?” 질문서 시작된 운명적 만남

손민정 교수의 시작은 트로트와 가장 거리가 먼 곳에 있었다. 서울대 음대에서 클래식 작곡을 전공하고 아방가르드 음악을 연구하던 엘리트였다. 그런 그녀가 트로트를 만난 곳은 아이러니하게도 미국 유학 시절이었다.

“솔직히 트로트는 생각도 못 했죠. 저는 완전 클래식, 그것도 아방가르드 음악만 연구했으니까요. 그러다 음악 인류학을 공부하러 미국 오스틴 텍사스대에 갔는데, 선임 조교로 임명이 되면서 덜컥 ‘로큰롤의 역사(History of Rock & Roll)’ 수업을 맡게 됐어요.

비틀스 멤버조차도 잘 모르던 저에게 300명짜리 강의의 토론 수업을 맡기신 지도교수님도 대단하셨죠.”

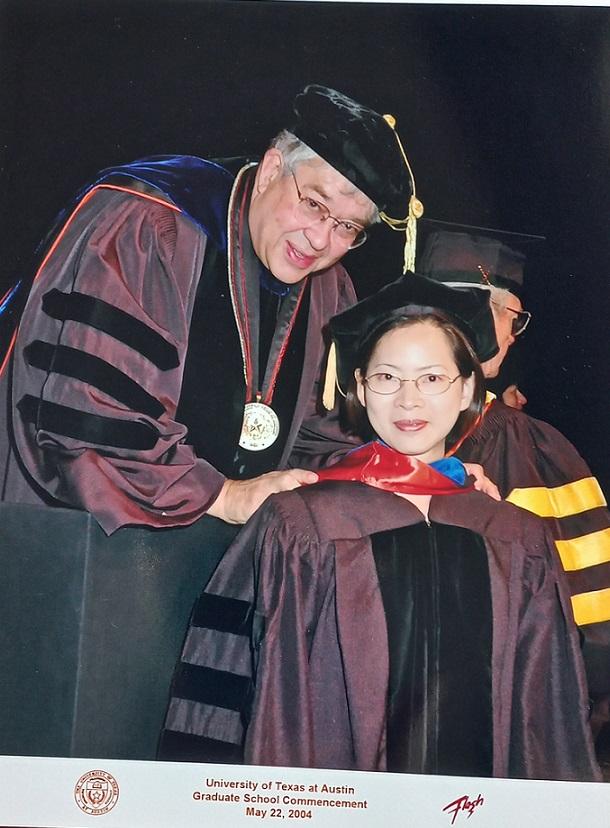

2004년 미 유학시절 텍사스 주립대학 총장과 함께

2004년 미 유학시절 텍사스 주립대학 총장과 함께

미국 학생들의 시기 어린 눈총을 뒤로하고 뒤지지 않기 위해 매일 록 음악을 들으며 필사적으로 공부하던 그녀에게 미국 학생들이 불쑥 질문을 던졌다.

“너희의 음악(Korean Music)은 뭐야?”

“그 질문에 충격을 받았어요. 한국 음악을 소개해야 하는데 정작 제가 한국 대중음악을 잘 몰랐던 거죠. 당시 유행하던 G.O.D. 같은 K-POP을 틀어줬는데, 학생들 반응이 시큰둥했어요. ‘미국 음악과 너무 비슷하다’라는 거였죠.”

고민하던 그녀는 혹시나 하는 마음에 이번엔 대한민국 정통 트로트 가수인 남진, 나훈아의 음악을 틀어줬다. 반응은 예상외로 좋았다.

“학생들이 너무 좋아하는 거예요! 미국 음악과 전혀 다른 그 매력에 호기심을 느낀 거죠. 그때 깨달았어요. ‘어, 이거 한번 연구해 볼까? 이게 바로 우리의 소리구나.’ 그 순간부터 제 박사 논문 주제는 ‘트로트’로 바뀌었어요.”

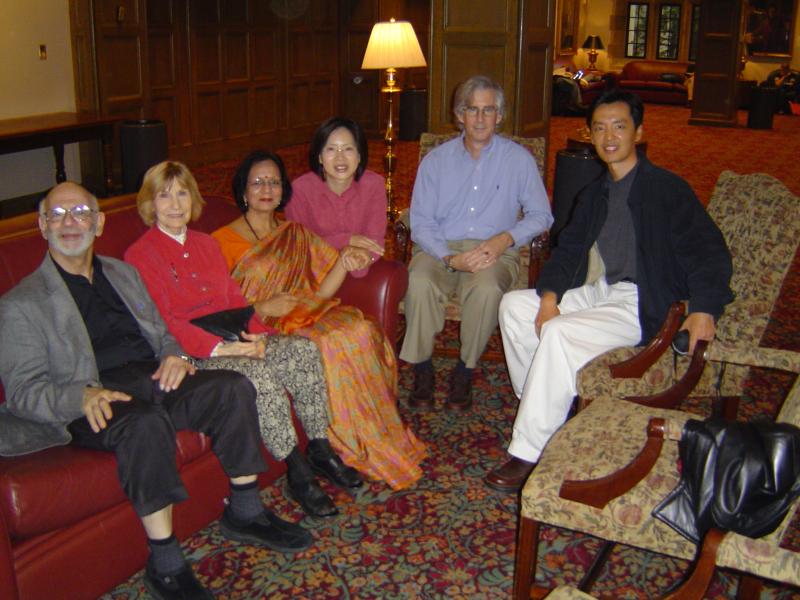

지도 교수 'Stephen Slawek'(하늘색 셔츠를 입은 남성) 부부와 지도 교수님의 지도 교수 'Bruno Nettl'(왼쪽) 부부, 손민정 부부

지도 교수 'Stephen Slawek'(하늘색 셔츠를 입은 남성) 부부와 지도 교수님의 지도 교수 'Bruno Nettl'(왼쪽) 부부, 손민정 부부

하지만 막상 박사 논문의 주제로 ‘트로트(Trot)’를 전면에 내세우려 하니 큰 용기가 필요한 일이었다. 모호한 자세로 트로트를 연구하려는 모습이 안타까워 보였는지 “논문 심사위원 한 분이 그러시더군요. ‘너는 지금 자꾸 핵심을 피하는 느낌이 든다’라고요. 제 입에서 ‘트로트’라는 단어가 차마 나오지 않았던 거죠. 제 눈에도 편견이 있었으니까요. ‘워킹 클래스의 음악, 나랑은 상관없는 음악’이라는 편견이요.” 손 교수는 편견에 갇혀있던 자신을 발견한 것이다. 하지만 용기를 냈다.

“음악 인류학의 목적은 ‘잊힌 목소리’를 복원하는 데 있잖아요. 저는 그게 트로트라고 생각했습니다. 은사님들의 만류를 물리치고 박사 논문 제목에 ‘Trot’라는 단어를 박아 넣었습니다. 솔직히, 제 인생을 건 순간이었죠.”

그렇게 클래식 수재는 한국 학계의 불모지이자 ‘천대’받던 트로트의 세계로 뛰어들었다.

‘배고픈’ 음지에서 ‘돈 되는’ 양지가 되다

손 교수가 처음 트로트 연구를 위해 현장을 누비던 2000년대 초반은 트로트는 말 그대로 ‘음지’의 음악이었다. “그때 연구를 위해 100명이 넘는 트로트 가수분들을 쫓아다니면서 느낀 건 그들이 너무 ‘배고프다’라는 거였어요. 경제적 보상이 전혀 안 됐죠. 서울대공원 무대 뒤에서 카바레의 새벽 무대에서 그들의 힘겨워하는 눈빛을 봤어요.

한번은 문정동 카바레에서 진성 씨와 새벽 2시까지 이야기한 적도 있어요. 그분의 진정성을 보면서 ‘이 사람들의 음악을 내가 기록해야 한다’고 절실히 느꼈죠.”

하지만 연구 과정은 순탄치 않았다.

“‘네가 뭔데 트로트를 연구하냐’는 음악 평론가들의 냉대도 받았죠. 어떤 사람은 제게 협박까지 했어요. 그런데도 포기하지 않았습니다. 저는 이미 트로트 연구에 모든 것을 걸었으니까 물러설 수가 없었죠.”

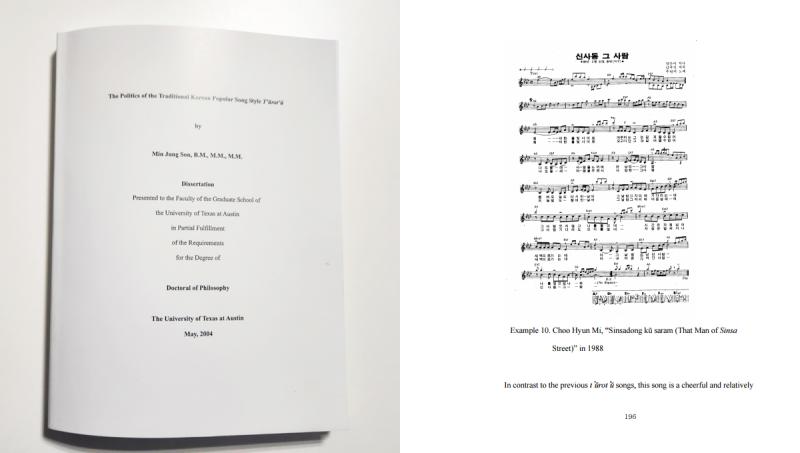

박사 논문 'The Politics of the Traditional Korean Popular Song Style T’ŭrot’ŭ'

박사 논문 'The Politics of the Traditional Korean Popular Song Style T’ŭrot’ŭ'

그로부터 20여 년이 지난 지금 트로트의 위상은 상전벽해 수준이다. 손 교수는 ‘미스트롯’, ‘미스터트롯’ 열풍 이후 가장 큰 변화로 세 가지를 꼽았다.

첫째는 ‘스타의 탄생’이다. 임영웅, 송가인 등 거대한 팬덤을 거느린 스타들이 등장하며 저변이 폭발적으로 확대됐다.

둘째는 ‘경제적 보상’이다. “이제 트로트는 ‘돈 되는 예술’이 됐습니다. 실용음악과 학생들이 트로트를 전공하려 해요. 경제적 보상이 되니까요. 예전엔 상상도 못 할 일이죠. 하지만 돈만이 생명력의 전부는 아닙니다. 트로트의 힘은 진정성에 있어요.”

셋째는 ‘예술로서의 인정’이다. “이제 트로트로 2시간짜리 콘서트를 열잖아요. 그건 몇 곡만으로 되는 게 아니에요. 메이크업, 퍼포먼스, 다양한 콘텐츠가 결합된 완벽한 예술이죠. 스타 파워가 생겼고, 콘텐츠가 풍부해졌습니다.”

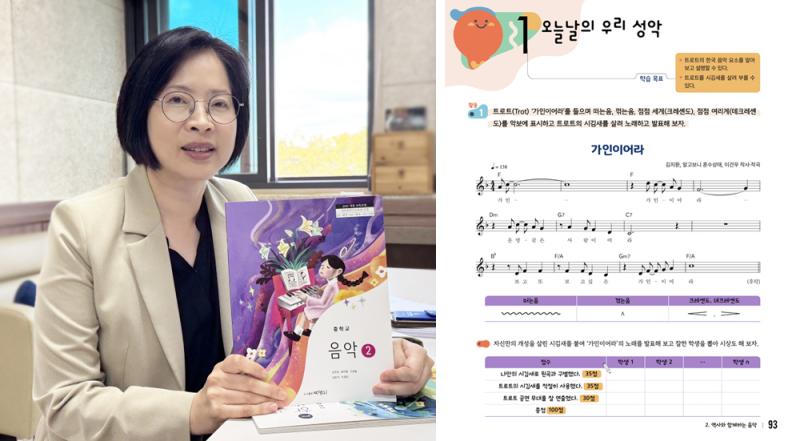

송가인 ‘가인이어라’ ‘트로트’ 용어를 음악 교과서에

이러한 위상의 변화는 학계에도 영향을 미쳤다. 손 교수는 최근 가장 보람 있는 성과로 ‘교과서 집필’을 꼽았다.

“2022 개정 교육 과정에 맞춰 중학교, 고등학교 음악 교과서를 만들었어요. 거기에 제가 송가인 씨의 ‘가인이어라’, 그리고 ‘굳세어라 금순아’, ‘이별의 부산정거장’을 실었습니다. 그리고 가장 중요한 것, 교과서에 ‘트로트(Trot)’라는 단어를 최초로 넣었습니다. ‘뽕짝’이라는 비하의 역사를 딛고, 이제 당당히 교과서에 실리는, 교육적으로 인정받은 음악이 된 겁니다.”

‘위안’을 넘어 ‘윤리’를 노래하다

“트로트 열풍의 근원이 단순히 코로나 19 시대의 ‘위안’이었을까?”라는 질문에 손 교수는 고개를 저으며 더 깊은 차원의 분석을 내놓았다.

“표면적인 위안만이었다면 굳이 트로트를 선택할 이유가 없었을 겁니다. 저는 그 심층에 ‘도덕성’과 ‘윤리성’이 있다고 봐요. IMF나 코로나 19처럼 가정이 무너지고 경제가 힘들어질 때, 사람들은 중심을 잡고 의지할 곳을 찾습니다. 바로 가족, 사랑에 대한 진정성, 신뢰 같은 전통적인 윤리관이죠. 그리고 트로트가 바로 그 가치들을 노래하고 있습니다.”

그녀의 최근 논문은 UC버클리에서 심사를 통과해 세계 대중음악 학회저널에 게재됐다.

제목은 ‘멜로 드라마틱 리얼리즘인 트로트: 사이클즈 오브 리턴(Melodramatic Realism in Trot: Cycles of Return)’ 1930년대부터 코로나 19까지 트로트가 반복적으로 부흥한 이유를 분석한 연구다.

“트로트에는 현실의 리얼리즘이 있어요. 사람들이 트로트에 감정이입을 하는 이유는 자기 삶의 도덕적 기준이 거기 있기 때문이에요.”

그녀는 시카고 대학의 철학자 마사 누스바움(Martha Nussbaum)의 『감정의 격동』을 인용했다.

“누스바움은 ‘감정은 그냥 나타나지 않는다’라고 했습니다. 감정이 동요되려면 ‘이것이 나에게 중요하다’라는 이성적 판단이 서야 하고, 그 판단의 뿌리에는 도덕관과 윤리관이 있다는 거죠. 세상에 슬픈 얘기는 많지만 내가 눈물 흘리는 포인트는 내 인생의 중요한 가치와 연결될 때입니다.”

‘미스트롯’, ‘미스터트롯’의 파이널 무대에서 수없이 불린 ‘아버지’, ‘어머니’, ‘부모’에 대한 노래들이 바로 한국인의 가장 깊은 윤리관을 건드렸다는 분석이다. 트로트에는 단순한 슬픔을 넘어 시대를 버티게 하는 ‘윤리적 힘’이 존재한다는 것이다.

‘한국의 슈베르트’ 이재호 통해 ‘트로트 재발견’

나아가 손 교수는 트로트가 음악적으로도 결코 ‘저급’하지 않다고 강조한다. 최근 그녀는 ‘트로트의 형식 분석’ 연구를 통해 ‘한국의 슈베르트’라 불렸던 작곡가 이재호(‘번지 없는 주막’, ‘산장의 여인’ 등 작곡)를 재조명했다.

“‘산장의 여인’을 슈베르트 가곡 분석법으로 연구해보고 정말 ‘미치도록 훌륭하다’라고 생각했어요. ABA’ 형식 안에서 ‘세상에 버림받고 사랑마저 물리친 몸’ 같은 처절한 가사가 나올 땐 8마디의 안정적 구조를 홀수로 깨버려요. 감정의 격동을 음악 형식 자체로 표현해낸 거죠.”

그녀는 트로트를 가사 중심이 아닌 음악 구조적 분석으로 접근해야 한다고 강조한다.

“트로트의 가사만 보고 형식을 구분하는 건 잘못이에요. 음악이 중심이 돼야 합니다. 슈베르트가 괴테의 시를 노래로 그렸듯 트로트도 가사를 음악으로 그려내는 예술이에요. 이런 음악적 훌륭함을 음악 전공자가 밝혀내야 합니다. 가사만 보는 국문학적 분석으로는 한계가 명확해요.”

손 교수는 클래식과 트로트의 경계를 자유롭게 넘나든다.

“제가 가장 좋아하는 곡은 모차르트의 ‘레퀴엠’이에요. 눈물이 톡톡 떨어지는 ‘라크리모사(Lacrimosa)’ 부분이 있죠. 그건 마치 조용필의 음악 같아요. 모차르트가 고전파의 정형화된 틀을 깬 것처럼, 조용필 선생님도 남성적인 강함이 지배하던 시대에 특유의 ‘말랑말랑함’으로 시대를 관통했어요. 그 유연함이 힘이죠. 딱딱해지면 부서지거든요.

그래서 제 인생의 사랑은 모차르트와 조용필이에요.(웃음)”

“트로트의 부흥은 단순한 유행이 아닌 ‘문화의 민주화’”

손 교수는 트로트의 부흥을 단순한 유행이 아닌 ‘문화 권력의 이동’이자 ‘문화의 민주화’로 해석한다.

“‘트롯뉴스’ 같은 전문 매체가 생긴 것도 그 증거예요. 90년대엔 거실에 피아노와 악보 전집이 중산층의 상징이었죠. 이제는 트로트가 그 자리를 차지했습니다. 음악의 위상이 바뀌면 출판사도, 시장도, 문화도 바뀌는 거예요.”

그녀는 트로트의 미래를 일본 ‘엔카’와 비교하며 긍정적으로 전망했다.

“엔카는 일찌감치 ‘일본의 정신’을 담은 음악으로 존중받았지만, 그 결과 ‘박물관 화(化)’, 즉, 박제가 되어버렸죠. 더 이상 변하지 못하고 스스로에 갇힌 겁니다.

반면 트로트는 맨날 핍박을 받았잖아요. ‘왜색이다’, ‘저급하다’라며 비난받았죠. 그런데 아이러니하게도 그 핍박이 트로트를 살렸습니다. 살아남기 위해 디스코, 발라드, 록과 융합하며 끊임없이 진화해야 했거든요. 그 역동성이 지금의 트로트를 만들었습니다.”

트로트는 나에게게 '기특한 자식' 입니다

트로트는 나에게게 '기특한 자식' 입니다

물론, 이러한 트로트의 부상에도 불구하고 학계의 뿌리 깊은 편견은 여전하다.

트로트를 연구하는 학자나 트로트 가수들에 대한 부정적인 시선이 곳곳에 존재하고 있다. 손 교수는 “아직도 클래식 중심의 ‘문화 사대주의’적인 사고는 여전하지만 저는 늘 말합니다. ‘음악에 상하(上下)는 없다. 다름이 있을 뿐이다.’ 트로트는 다름을 품는 음악이거든요.”

최근 들어 많은 팬덤들로부터 트로트가 ‘품격 있는 음악’으로까지 불리기도 하는데 손 교수는 “사람들이 그 ‘가치’를 새로 인식했기 때문”이라고 말한다. “음악은 단순히 소리가 아닙니다. 그 음악을 듣는 몸의 반응, 그리고 그 음악이 지닌 사회적 가치까지 포함돼야 완성돼요.”

내맡김의 인생, '기특한 자식' 트로트와 함께

20여 년 전, “너는 교수 절대 안 될 거다”라는 선배의 말을 뒤로하고 ‘트로트’ 하나에 인생을 걸었던 손민정 교수. 그녀의 인생 철학은 ‘내맡김’이다.

“나는 늘 60%만 일하고, 40%는 내맡겨요. 내가 통제할 수 없는 것에 자신을 맡길 줄 알아야 인생이 재밌어요. 트로트도 그랬어요. 계산하지 않고 그냥 맡겼더니 내 인생이 바뀌었죠.”

이제 초등학생들도 트로트를 듣는 시대다. 그녀는 음악이 인간에게 ‘배설’과 같다며, 트로트가 마음의 숨통을 트는 위로의 기능을 한다고 말한다.

아무도 거들떠보지 않던 ‘못난 자식’ 같던 트로트는 이제 독일 하이델베르크 대학에 초청받고, UC 얼바인에서 강의하며, 영국에서 책을 내게 한 ‘기특한 자식’이 되었다.

“트로트는 제게 너무 고맙고 기특한 존재예요. 나를 울리고, 나를 붙잡고, 결국 나를 교수로 만들어준 기특한 아이죠. 이젠 교과서에도 실렸으니, 제 역할은 다 한 것 같기도 합니다.(웃음)”

손민정 교수의 연구와 삶은 트로트를 ‘하층의 노래’에서 ‘한국인의 문화 자산’으로 끌어올린 여정이었다. 그녀가 마지막으로 힘주어 말했다.

“이제 트로트를 좋아한다고 말할 때 변명을 덧붙일 필요가 없어요. 트로트는 더 이상 ‘못난 자식’이 아닙니다. 그건 우리 모두의 삶이자, 대한민국의 심장입니다.”

♠ 손민정 교수(한국교원대 음악교육과)

서울대학교에서 서양음악 이론을 공부하고 미국 텍사스주립대에서 한국인이 사랑하는 ‘트로트’를 주제로 음악인류학 박사 학위를 취득했다.

음악인류학, 음악사, 음악이론 등을 주로 연구하고 있으며, '트로트의 정치학(2009년)', 'The Korean Popular Culture Reader - 듀크대학 출판부(2014년)' 등 다수 도서 발간했다.

2020년에는 KBS 시사프로그램 ‘이슈 픽, 쌤과 함께’에 출연해 대한민국이 왜 트로트의 매력에 빠졌는지 강연했다.

<저작권자(c) 트롯뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

박강민

기자

oasis365@gmail.com

트롯뉴스 © 트롯뉴스 All rights reserved.

트롯뉴스의 모든 콘텐츠(기사 등)는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.

RSS