거처하는 사람의 신분에 따라 이름을 달리했다

건물 뒷자리 이름만 알아도 건물의 클래스가 파악

경복궁의 정전 '근정전'

경복궁의 정전 '근정전'

우리 선조는 거처하는 사람의 신분과 집의 규모에 따라 이름을 달리했다.

궁궐(宮闕)부터 시작해서 작은 정자까지 건물 크기별로 8등급으로 나누어 ‘전당합각재헌루정(殿堂閤閣齋軒樓亭)’으로 구분했다.

1. 전(殿)

가장 격식이 높고 규모도 커서 여러 건물 중 으뜸이다. 절에서는 대웅전이나 극락전 등으로 부처를 모신 불전을 일컬을 때 사용된다.

궁에서는 근정전, 인정전, 자경전, 대조전 등과 같은 중심 건물과 내전 및 침전의 대표 건물을 이른다. 결국 ‘전’은 사찰과 궁궐 등에 붙이는 이름이다.

신하들이 왕에게 고하는 ‘전하’라는 호칭은 ‘전’이라는 건물의 유일한 주인인 임금을 향한 호칭이다.

전은 오직 왕과 왕비만을 위한 공간이었다.

안동 광흥사 '대웅전'

안동 광흥사 '대웅전'

2. 당(堂)

전보다 등급이 하나 낮은 건물로 전에 딸린 부속 건물이거나 공간의 중심 건물을 이르는 말이다.

우리나라에서는 궁궐, 사찰, 공공건물, 살림집 등 전체 건물에서 '당'이 보이는데, 각 영역의 중심 건물을 일컫는다. 세자와 세자빈, 후궁들이 사용하는 집은 당이랑 이름까지만 가질 수 있었다.

종묘의 공신당, 왕의 집무실이자 생활 공간이던 창덕궁의 희정당, 왕실 가족들이 머물렀던 덕수궁의 석어당, 성균관의 명륜당이 대표적이다.

성균관 '명륜당'

성균관 '명륜당'

3. 합(閤)

사용되는 빈도가 높은 용어는 아니다. 전이나 당에 부속 되어 공공 용도보다는 사적 용도의 기능을 하는 부속 건물에 붙여진 이름이다.

4. 각(閣)

누와 비슷한 중층 건물이 다수로 합쳐진 것으로 누각(樓閣)이 대표적이다. 왕실 도서관이었던 창덕궁의 규장각과 봉황각(1912년 민족 대표 33인 중 한 분인 손병희(의암) 선생이 일제에 빼앗긴 국권을 찾기 위해 천도교 지도자를 훈련시킨 곳) 등이 있다.

의암 손병희 선생이 세운 '봉황각'

의암 손병희 선생이 세운 '봉황각'

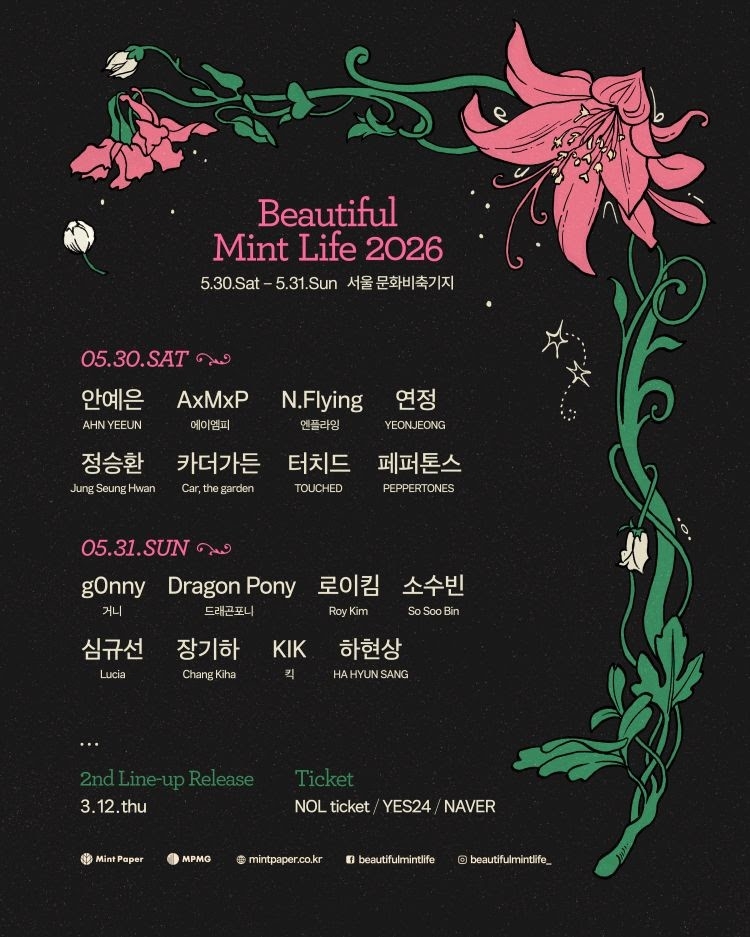

5. 재(齊)

왕실 가족이나 궁궐 사람들이 주로 쓰는 기거 및 활동 공간으로 조선 시대 성균관, 향교, 서원 등에 딸린 기숙사를 말한다. 헌종의 서재였던 창덕궁의 낙선재가 유명하다. 서원에서 기숙사 역할을 하는 동재와 서재가 해당한다.

창덕궁 낙선재

창덕궁 낙선재

6. 헌(軒)

강릉의 오죽헌과 같이 살림집 형태로 당의 형식을 가진 것과 지방 관리가 업무를 보는 건물인 동헌(東軒)이 있다. 정조의 서재였던 창경궁의 영춘헌과 고종이 커피를 즐겨 마셨던 덕수궁의 정관헌이 대표적이다.

서산해미읍성 내에 동헌

서산해미읍성 내에 동헌

7. 누(樓)

바닥이 지면에서 사람 한 길 높이 정도의 마루로 되어 있는 집을 말하며, 원두막과 같이 마루를 땅으로부터 높이 띄워 습한 기운을 피하고 통풍이 잘되도록 만든 여름용 건물과 같이 중첩시켜 올린 집을 뜻한다.

2층 건물일 때 1층은 '각', 2층은 '누'라고 했다. 종로의 보신각은 보신루가 더 정확한 표현이다.

연회를 위한 경복궁의 경회루와 객사에 붙은 누각으로 향연과 접대를 위한 건물인 남원 광한루가 대표적이다.

남원의 광한루

남원의 광한루

8. 정(亭)

흔히 정자라고 하는데 연못, 개울, 산속의 경관이 좋은 곳에 휴식이나 유희 공간으로 사용되는 작은 집이다.

경치가 좋은 곳에 지어 놀거나 쉬는 ‘정자’는 가장 작은 크기의 건물이다.

해당 건물로는 압구정, 경복궁의 향원정, 창덕궁의 부용정 등이 있다.

경복궁의 향원정

경복궁의 향원정

배성식 / 여행작가

평소 여행과 역사에 관심이 많아 한국의 구석구석을 여행하면서 다양한 정보를 모아 2022년에 아빠들을 위한 주말 놀거리, 먹거리 프로젝트 <아빠와 함께하는 두근두근 보물찾기>를 발간하였다.

2024년에는 한국인 최초로 일본 최대의 언론사 그룹인 여행요미우리출판사를 통해 한국의 관광명소와 외국인들이 꼭 경험해 볼 만한 곳들을 소개한 ‘한국의 핫 플레이스 51’을 일본어 <韓国のホットプレイス51>로 공동 발간했다.

이메일 ssbae100@naver.com / 인스타그램 @k_stargram51

<저작권자(c) 트롯뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

배성식

기자

ssbae100@naver.com

트롯뉴스 © 트롯뉴스 All rights reserved.

트롯뉴스의 모든 콘텐츠(기사 등)는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.

RSS