소주는 9세기 아랍에서 시작, 몽골 제국에 의해 전 세계로 전파

전통주 안동소주, 희석식 소주 참이슬, 처음처럼 등도 일본식 표기

2025년 8월 한일정상 만찬주 '안동소주' / 명인안동소주 제공

2025년 8월 한일정상 만찬주 '안동소주' / 명인안동소주 제공

저렴한 가격에 부담스럽지 않은 도수로 서민들의 벗이 되어 주는 소주는 한국인이 즐겨 마시는 ‘국민술’이자, 한류 바람을 타고 바야흐로 세계인들이 사랑하는 술로 발돋움하고 있다.

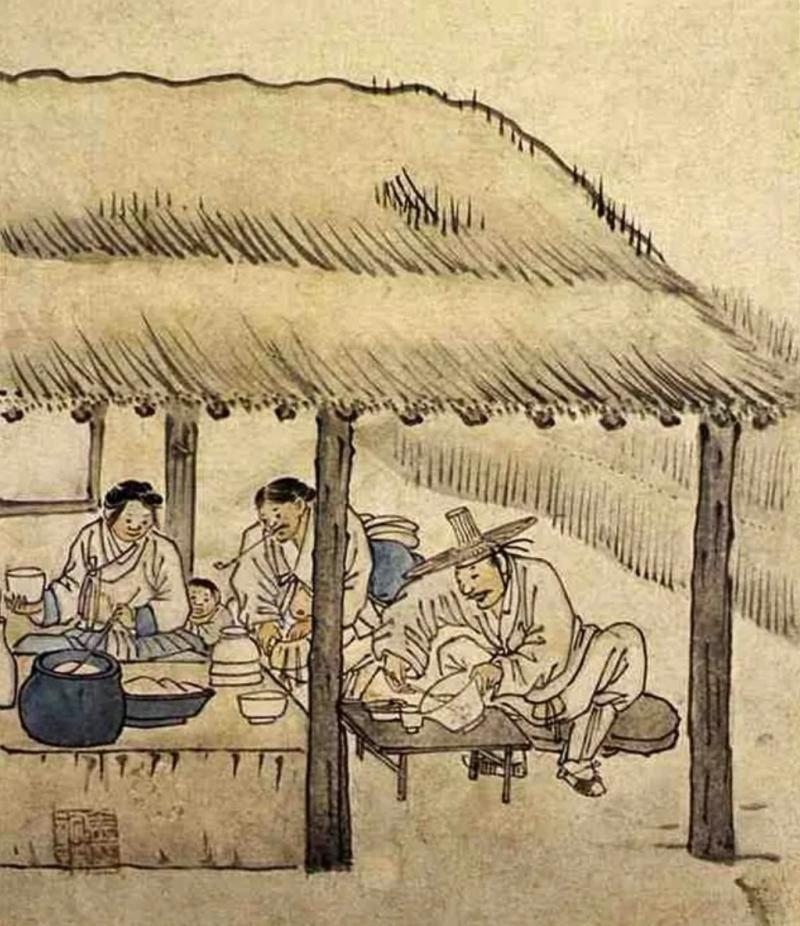

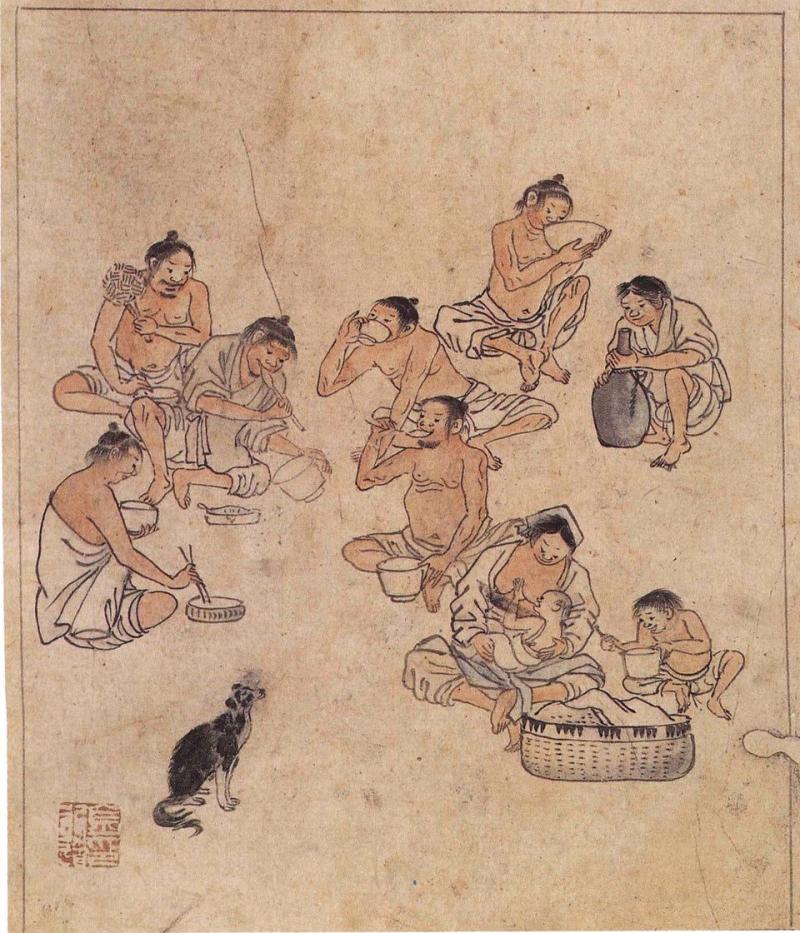

그러나 소주가 처음부터 이런 지위와 대접을 누렸던 것은 아니다. 단원 김홍도의 <주막>에서도 주모가 국자로 퍼 올리는 독 안의 술은 소주가 아닌 막걸리로 보인다.

선조들이 일찍부터 술을 빚어 마시긴 했지만, 처음 마신 것은 소주 같은 증류주가 아니라 발효주인 탁주나 청주였다.

단원 '김홍도'의 <<단원풍속화첩>> 中 <주막>

단원 '김홍도'의 <<단원풍속화첩>> 中 <주막>

“신이 허락한 발효주의 도수는 16도”라는 말이 있다. 막걸리, 포도주(와인), 맥주 등 발효주(양조주)는 이론적으로 20도 이내, 평균 16~17도가 기본이다.

그런데 발효주를 증류하면 도수가 60~70도까지 올라간다.

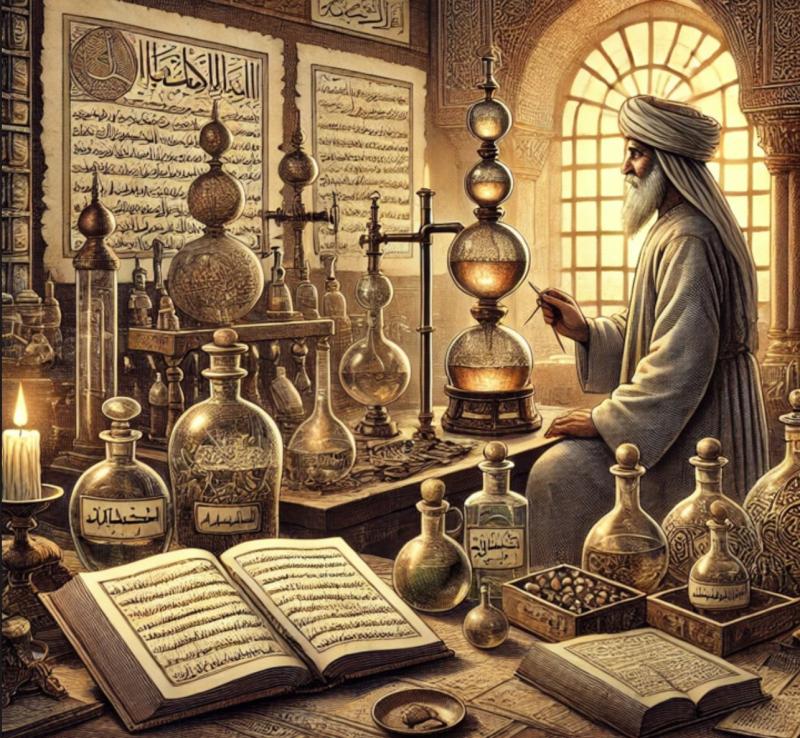

소주는 아랍에서 처음 만들어졌는데, 8세기 중반 아라비아반도에서는 연금술사들이 금을 만들기 위해 모든 것을 끓였다.

‘자비르 이븐 하이얀(721 A.D.~815 A.D.)’이 포도주를 증류하여 얻어낸 응집물을 ‘알 카훌(al kahul)’이라 부르면서 알코올의 어원이 되었고, 땀방울을 닮았다고 해서 아랍어로 ‘땀’을 뜻하는 ‘아라크(عرق, araq)’로 불렀다.

연금술사

연금술사

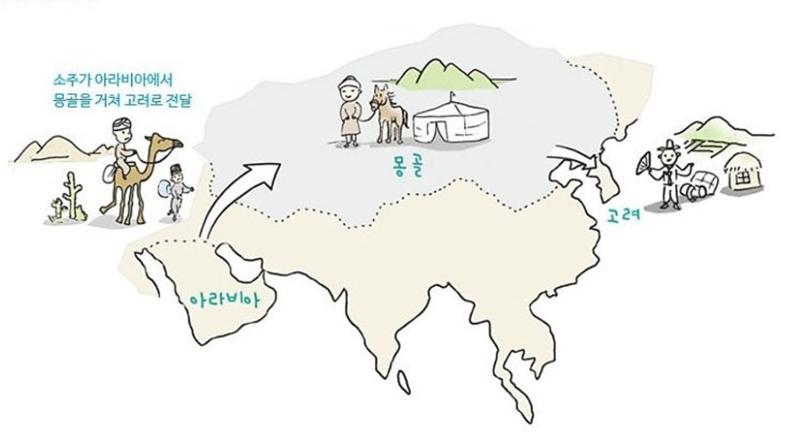

당시 이슬람교는 술을 금지했기에 아랍문화권에서는 증류기술을 약이나 기름을 얻는데 사용하다가 13~14세기 몽골 제국의 중동 및 유라시아 지배로 전 세계 증류주 확산에 결정적인 역할에 기여했다.

특히, 몽골에서는 말의 젖으로 만든 술 ‘마유주’가 있었지만, 도수가 1도에 유통기간이 짧아 빨리 썩었다.

증류주는 유통기간이 길고 도수도 높아 몽골 제국에 의해 증류기술이 유럽에서는 포도주를 증류한 위스키, 중국으로 가서는 고량주가 되었다.

증류주의 유입 경로 @하이트진로

증류주의 유입 경로 @하이트진로

한반도에 소주가 처음 들어온 것은 몽골 침략기 때였다. 몽골 제국은 일본 정벌을 위해 고려에 병참시설과 함께 개성, 안동, 제주도에는 증류시설도 두었다. 현재 안동지역과 대한민국을 대표하는 전통주인 ‘안동소주’가 유명해진 유래가 되었으며, 지금도 개성소주를 ‘아락소주’라고 한다.

몽골 제국의 증류주 제작

몽골 제국의 증류주 제작

‘아랄길’은 고려말 정치인이자, 시인이던 목은 ‘이색(李穡, 1328~1396)’의 시에서도 “가을 이슬처럼 둥글게 맺혀 밤이 되면 똑똑 떨어지네… 반 잔 술 겨우 넘기자마자 훈기가 뼛속까지 퍼지니”라고 이 술을 묘사한다.

이 시의 제목은 ‘서린(西隣, 고려 수도 송도의 태평관 서쪽에 있던 양온동)의 조 판사(趙判事, 고려 말 문신 조운흘)가 아랄길(阿剌吉)을 가지고 왔다. 그 이름을 천길(天吉)이라고 하였다’이다.

여기서 ‘아랄길’이 바로 땀이라는 뜻의 아랍어 ‘아라끄(araq)’에 어원을 둔 ‘아라크(arrack)’의 한자 차음이다.

정도전, 정몽주의 스승이였던 목은 '이색' / 목은 이색 기념관(영덕)

정도전, 정몽주의 스승이였던 목은 '이색' / 목은 이색 기념관(영덕)

소주는 불교를 국교로 숭상하는 고려에서는 고기를 먹지 않아 대중화되지 못했지만, 조선 시대에 급속히 퍼져 널리 인기를 얻으며 국민주가 되었다.

<조선왕조실록>에도 소주가 100회 이상 언급되었고, 태종은 관료들에게 한 번에 10병에서 100병에 이르는 소주를 선물했다. 조선 왕실은 일반 가정에 소주를 만들어 공물로 바치게 하는 한편, 중국의 명·청 왕조와 일본의 도쿠가와 막부, 오키나와의 류큐 왕국 등에 소주를 외교 선물로 보내기도 했다.

하지만, 먹을 쌀도 귀하던 시절 소주는 왕과 사대부들이나 마시던 사치스러운 술로 인식되었으며, 영조를 포함해 많은 왕들이 빈번히 금주령을 내렸다.

그러함에도 불구하고 유교 국가인 조선에서 제사 때 음복을 위해 마시거나, 몸이 아플 때 약주로 조금씩 마셨다고 한다.

실제로 <주자가례>에는 “조상에게 제사를 지낼 때는 술을 바친다”라는 기록과 1614년 이수광이 저술한 우리나라 최초의 백과사전 <지봉유설>에는 “소주는 약으로 쓰기 때문에 많이 마시지 않고 작은 잔에 마셨고, 따라서 작은 잔을 소주잔으로 삼았다”라는 내용이 있다. 그래서 소주잔이 작은 이유인가?

영조 어진

영조 어진

당시만 해도 소주의 한자 표기는 燒酒(불사를 소, 술 주)였다.

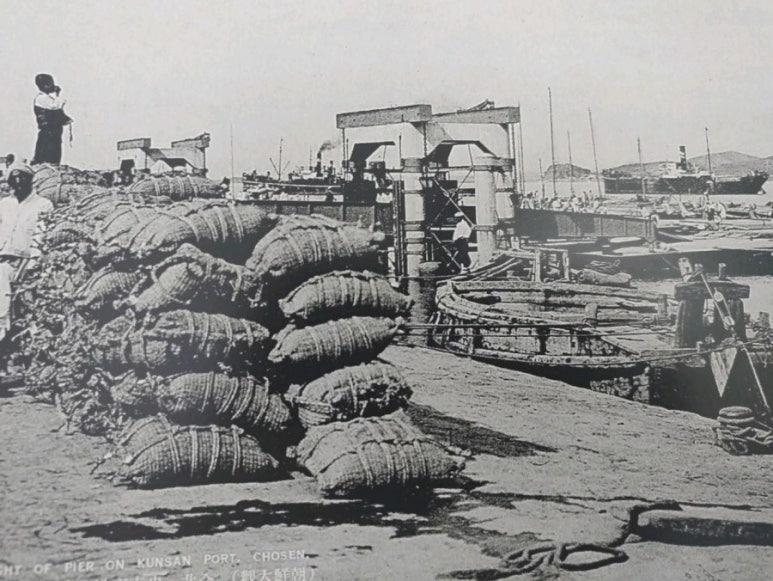

하지만 일제 강점기인 1916년에 일본이 총독부의 수탈기반을 확보하기 위해 술에 부과하는 ‘주세령’을 만들고, 1931년에는 일본이 만주사변을 일으키며 전쟁 군수물자를 위해 쌀을 수탈하면서 쌀로 술을 만드는 것을 금지했다. 반발이 거세지자, 당시 일본이 식민지로 삼고 있던 동남아시아와 대만 등에서 감자와 타피오카와 같은 전분 원료를 들여와 연속식 증류기로 소주를 대량 생산하였다.

이때 일본이 ‘술 주(酒)’ 자 대신 일본의 소주에서 사용하던 ‘전국술(세 번 빚은 술) 주(酎)’ 자로 강제 변경하며 그만큼 정성을 들였다는 명분도 만들었다.

일제의 쌀 수탈현장 / 사진 출처 = 군산대학교

일제의 쌀 수탈현장 / 사진 출처 = 군산대학교

이때부터 에탄올 주정을 만들고 거기에 물을 희석해 지금의 소주가 나오게 되었는데, 해방 뒤에는 에탄올 주정을 정부가 독점하면서 ‘희석식 소주’(카사바, 고구마 등에서 뽑아낸 식물성 탄수화물을 발효시킨 후 연속 증류하여 얻어낸 95% 고순도 에탄올인 주정에 물, 감미료, 기타 첨가물을 첨가하여 만들어낸 것)가 일반화되었고, 1965년 ‘양곡관리법’에 의해 쌀로 술을 빚는 것이 금지되었다.

1990년부터 다시 허용되면서 안동소주, 문배주, 이강주 같은 전통주에 대한 관심이 커지고 한편에서는 한류와 함께 소주가 세계 시장에서 인기를 끌었다.

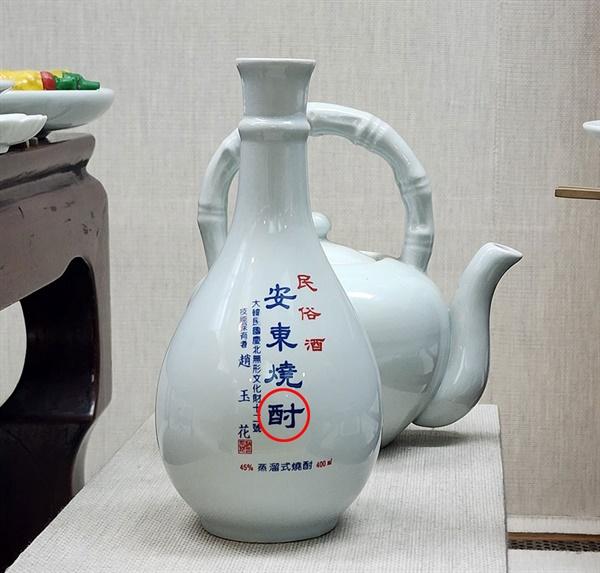

그런데 부활한 소주의 기억은 그리 오래된 것이 아니어서 일제 잔재의 관성을 그대로 이어받아 이름을 소주(燒酎)라 부르는 곳들이 많다. 특히 2023년에는 국내 전통주의 대표 브랜드인 안동소주(安東燒酎)마저 ‘술 주(酒)’ 자를 쓰지 않고 일본식 표기인 전국술 ‘주(酎)’ 한자 표기로 논란이 되었다.

일본식 표기 논란이 제기된 안동소주 ⓒ 권기상

일본식 표기 논란이 제기된 안동소주 ⓒ 권기상

요즈음은 젊은 층을 겨냥하여 한글 홍보 문구를 쓰다보니 눈에 덜 띄지만, 참이슬과 처음처럼도 일본식 표기인 소주(燒酎)라고 표기하고 있다.

간혹 주위에서 '소주는 맛으로 먹는다'라는 사람들이 있는데, 사실 국내 판매되는 소주는 ‘대한주정판매’라는 1개 업체를 통해서 제공되어 맛은 대부분 같으나 희석 방식(대나무 필터 등)으로 제품의 차별화를 하고 있다.

지역별 소주 / 사진 출처 = 한경 비즈니스 1385호

지역별 소주 / 사진 출처 = 한경 비즈니스 1385호

참고로, 서양에서는 한국이나 일본처럼 술을 마실 때 안주를 먹지 않는다. 이는 한국은 술을 하나의 음식으로 취급하지만, 서양에서는 술을 담배와 같은 기호식품으로 취급하기 때문이다.

우리가 술을 마실 때 안주와 같이 먹게 되는데 '안주(按酒)'는 한자로 안마처럼 ‘누를 안(按)’ 자와 ‘술 주(酒)’ 자를 사용한다.

농경사회, 즉 대가족 사회에서는 “우리는 하나다”라는 신념이 강해 술을 통해 화합과 단합을 강조했고, 그만큼 술을 많이 먹어야 했기에 술을 꾹꾹 눌러줄 안주가 필요하지 않았을까?

단원 '김홍도'의 <<단원풍속화첩>> 中 <점심> / 국립중앙박물관 소장

단원 '김홍도'의 <<단원풍속화첩>> 中 <점심> / 국립중앙박물관 소장

배성식 / 여행작가

평소 여행과 역사에 관심이 많아 한국의 구석구석을 여행하면서 다양한 정보를 모아 2022년에 아빠들을 위한 주말 놀거리, 먹거리 프로젝트 <아빠와 함께하는 두근두근 보물찾기>를 발간하였다.

2024년에는 한국인 최초로 일본 최대의 언론사 그룹인 여행요미우리출판사를 통해 한국의 관광명소와 외국인들이 꼭 경험해 볼 만한 곳들을 소개한 ‘한국의 핫 플레이스 51’을 일본어 <韓国のホットプレイス51>로 공동 발간했다.

이메일 ssbae100@naver.com / 인스타그램 @k_stargram51

<저작권자(c) 트롯뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

배성식

기자

ssbae100@naver.com

트롯뉴스 © 트롯뉴스 All rights reserved.

트롯뉴스의 모든 콘텐츠(기사 등)는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.

RSS